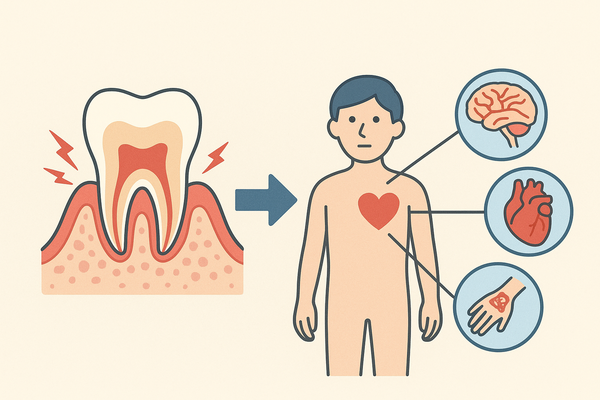

歯周病と全身疾患との関連性、特に糖尿病および心疾患(循環器疾患)との関係は、近年の研究によって深く関連していることが明らかになってきています。それぞれの疾患との関係を説明します。

1. 歯周病と糖尿病の関係

● 相互関係(二方向性の関係) 歯周病と糖尿病は、お互いに悪影響を及ぼし合う「双方向性の関係(二方向性関係)」にあるとされています。

糖尿病が歯周病を悪化させる理由:

- 高血糖状態が続くと、免疫機能が低下し、細菌感染に対する抵抗力が落ちる。

- 血管の機能が低下し、歯周組織への血流が悪くなるため、炎症が慢性化しやすくなる。

歯周病が糖尿病を悪化させる理由は、歯周病による慢性的な炎症は、炎症性サイトカイン(TNF-αやIL-6など)を全身に放出します。これがインスリン抵抗性を高め、血糖コントロールを悪化させます。

歯周治療が糖尿病に与える効果としては、研究により、歯周病治療を行うことで、HbA1c(ヘモグロビンA1c)値が改善する例が多数報告されています。つまり、歯周治療が糖尿病の管理にも役立つ可能性があります。

2. 歯周病と心疾患(動脈硬化性疾患)との関係

● 慢性炎症と動脈硬化の関係

歯周病は慢性炎症性疾患であり、その炎症が全身に波及するとされています。炎症に関与する物質(CRP、IL-6など)が動脈硬化を進行させると考えられています。

● 歯周病菌の血管内侵入

歯周病の原因菌(Porphyromonas gingivalis など)が、歯ぐきの血管から全身に侵入し、血管内にプラーク(粥状硬化病変)を形成することが報告されています。これにより、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクが高まると考えられています。

● 疫学的研究

歯周病患者は、心筋梗塞や脳卒中の発症リスクが高いことが、複数の大規模研究で示されています。

歯周病は単なる「口の病気」ではなく、全身の健康に影響する疾患です。したがって、定期的な歯科受診やセルフケアは、全身疾患の予防・管理にもつながります。